「まず大人が幸せになって下さい。そうすれば子どもも幸せです。」:埼玉の事件報道に接して思うこと

埼玉で,痛ましい事件が起きてしまいました。

つい先頃,川崎市でも痛ましい事件でこどもの命が失われ,教師や福祉関係者,そして弁護士も「何故この事件を防げなかったのか」「どうしたらこうした事件を防げるのか」を議論していた,それから間もないことでした。

弁護士会でも昨年,「子どものSOSを受け止める」というイベントを行ったりして,なぜ被害者の子どもが周りに助けを求められなかったのか,ということを話したりもしていました。

以前,書籍を紹介する形で触れた,大津のいじめ自殺事件なども,あるいは共通した問題点があったのかもしれません。

こうした事件に触れるとき,事情を知らないものの勝手な推測にはなってしまうものの,「不況が長引く中,大人も日々の生活に手一杯になり,家庭(大人)も余裕をもてなくなってしまう」「それに気兼ねした子どもが家庭(大人)に助けを求めにくくなっていく」中で,そうした家庭に助けを求めにくい子ども達が集まった【こども社会】の中で,相対的に力が弱い子どもが,結果としてどこにも助けを求めることができなくなって,事件になってしまうのかな…。

そんな思いが,胸をよぎります。

では,どうすればいいのか…。それが難しいのですよね…。

それぞれの家庭の方々,大人の方々も一生懸命であることも多いと思いますし,さまざまなプレッシャーにもさらされているのでしょうから…。

職業柄、児童虐待や遺棄といったケースを目にすることもあるために、子どもを育ててくることができただけでも、非常に努力が必要だったことも、あると思いますので…。

こうした事件が起こると,上記,弁護士会のイベント紹介された,「ある話」を思い出します。

1 「まず大人が幸せになって下さい」

それは,川崎市において「川崎市子どもの権利に関する条例」という条例が作成されたときの話だったと思います。

この条例が制定されたときには,「子ども委員」という子どもの代表も関わったと聞いていますが,その【子ども委員】から,こんなメッセージが出されたという話でした。

「まず,大人が幸せになって下さい。大人が幸せなら,子どもも幸せです。」

…また聞きなので,細かなところは違う言葉だったのかもしれません。

こちらのサイトなどには,制定のいきさつと一緒に,少し書かれていますね。

2 大人の幸せと,子どもの幸せ

「離婚と子ども」という本があります。

随分昔の本ですが,アメリカの制度…非行を犯した子どもに対する社会奉仕命令の話や,DV加害者にカウンセリングの受講を命じることができる制度など…を紹介した本です。

当時,役所にいた私(「ケース研究」という雑誌の書籍紹介で知った本でした。たしか。)は,この本を読んで感銘を受け,他国の制度を学ぶことの意義を感じると共に,若かったこともあるのかもしれませんが,正直に言うと,こうした制度を導入したほうがよいかどうかについては,懐疑的な思いも持っていました。

カウンセリングに従事する民間のボランティアの人数等,この制度に費やされる人的,経済的なものを考えてみたときに,「その力を,経済面に集中して,結果として貧困を少なくすることができるなら,その方が抜本的な解決にならないのかな」と思ってしまったからです。

たしかに,ヨーロッパやアメリカの制度は,【紛争の処理】方法として優れた面はあるのですが,裁判に日本と比較にならないくらい時間がかかってしまったり,契約書の作成(のための弁護士報酬)に非常な費用が掛かったり,多くのコストが掛かっています。

その背景には,他民族が生活する中で,必然的に国内において不満が生じやすい環境にある以上は,そうした「不満」「紛争」に対応したシステムが必要だったという事情があるのではないか…,逆に言うと,日本にこれらの制度を導入した方がいいのかどうかは,わからないところもあるのかな,と(素人考えですが)考えていた時期もありました。

ですので,川崎市の子ども委員のメッセージをはじめて聞いたとき,「そうなんだよな…」と思ったところが,強くあります。

3 大人の幸せはどうしたら

ですので,個人的には,福祉的な施策も重要だけれど,大前提として経済施策の必要性は大きいかな…と思っているところがあります。

他方で,日本は,「食べ物」を他国から輸入している国なので,何かしらを他国に売らないと,生活が成り立たない国です(すみません,経済については決して詳しくないので,あまり適当な説明ではないかもしれませんが)。

そうなると,他国との関係がどうなるかで,「不況」「経済」がどうなるかも,自然に影響を受けますし,日本だけが何か(経済政策)を行えば,「不況」「経済」が変わるかというと,当然にそうとは言えないのかもしれません。外国との関係は,当然に「法律」で何か決まっているわけでもありませんので…(もちろん,条約という取り決めはあるのですが…。)。

アベノミクス等の経済政策についていろいろと報道に接することもあるのですが,私自身が,その政策の問題点を見つけたり,何か代わる政策を思いついているわけではないので,なんともいえません。

今,政府で,あるいはそれぞれの企業で一生懸命努力されている方々はいらっしゃると思いますので,ただ願うことしかできませんね…。

あるいは,経済学を専攻したり,そうした道に進んでいたら,もっと違うことを思うのかもしれませんが…。

4 子どもの不幸せを少しでも軽くしていけないか

経済政策でなかなか状況が変わっていかない可能性もあるのだとすれば。

「大人」を「幸せ」にする簡単な方法があるわけではなく,あるいはそうした方法も他国との関係で決まるのだとすれば。

やはり,今の子どもが,「不幸せ」と感じる状況を少しでも軽くし,家庭や地域で感じている圧力や人間関係があるのであれば,それを少しでも和らげたり,他の人とつないだりして,少しでもそれらの子どもが芽を出していくことができるように…。

そうした方策も考えなければいけないのかな,と思っています。児童相談所や,SSW,SCなども,そういったためのものなのかもしれません。

「まず,大人が幸せになって下さい」

そのメッセージには,応えられていないところもあり,心苦しいのですが…。

今の自分には,そこまでしかなかなか思いつかないのですよね…。

※ 8/28 書いてから一日が経ち、その間つらつら考えたり、また、こちらのような報道にも目を通すと、少し暗然としてきます…。

こちらの記事を読むと、「今は地元にいない」などと被害者の少年が言っていたことが嘘だとばれたことに対し、暴行を加えられたということなのですが…。

そうして「避けよう」としても、こうした事件になるとすると、もはや【ストーカー事件】に近いというか…、「地域とつながっていれば」避けられたというものでもない気がしてきます…。

学校外の出来事となると、SCやSSWが関わることができるとも言い難いのかもしれませんし、児童相談所は親からの虐待等を防ぐものですし…。

捜査が進み、裁判が行われるなど、この事件が進んでいくなかでいろいろな事情が解明され、また対策についても様々な方が考えてくださるとは思うのですが…。

こうした事件が多いようであれば、なにか、抜本的に対応を変えざるを得ない事態になっていくのではないか。そんな気も、少ししますね…。

アディクションと加害者臨床【書評】

さきのブログで書いたように、小林桜児先生の話を聞いて、すこし【依存症】というものについて知りたく思い、通勤電車の中でこの本を読んでいました。

藤岡淳子編著「アディクションと加害者臨床」(金剛出版2016)

金剛出版さんの本は,家族療法リソースブック(ちょっとこの本は期待と違ったのですが。)や,新児童精神医学入門など,なにかしら司法と精神医学が交錯する場面で知りたいことがあると,買ってしまっています。

アディクション(addiction)というのは、嗜癖,つまりある特定の物質や行動、人間関係を特に好む性向をいうようです。

この本の編著者は,臨床心理士の資格を持ち,府中刑務所分類審議室の首席矯正処遇官,宇都宮少年鑑別所の鑑別部門首席専門官,多摩少年院教育調査官などを得て,いま大阪大学大学院の教授をつとめながら,「島根あさひ社会復帰促進センター」や「もふもふネット」といった活動にも関わられている方のようです。

大阪大学のホームページの「研究者総覧」に掲載されている論文の一覧などを見ると,ちょっと圧倒されてしまいますね。

1 本の概要

この本では,まず編著者の藤岡先生が,アディクションがなぜ生じるかということについて,仮説(おそらく)を挙げ,それに対して,アルコホリクス・アノニマス(AA)のような「治療共同体グループ」が何故効果を生じうるのかについて書かれています。

本書におけるアディクション理解の前提として、アディクションは次のような機制で生じると考えている。早期成育歴のなかで、生きていれば必ず体験する欲求の不充足によって生じる否定的な感情を、燻沈静化してくれる親密な関係性を体験できなかった人が、その後も否定的な感情体験を話したり慰めてもらう対人関係を持つすべを知らないために、そうして、それを完遂しきれずに物質や行動によって「快感」を得ることに頼るようになる。

といったような記載などは,小林桜児先生のお話とも,共通しているところがあるように,素人目には感じられました。

その上で,第1部「成人のアディクションと加害」において,様々なアディクションに携わられた支援者の方々の論稿を,第2部「子ども時代に見えてくる関係性のつまずき」で,子ども時代のトラウマへの支援に携わられた方々の論稿をそれぞれ掲載し,最後の第三部「アディクションと犯罪からの回復」において,アディクションになってしまったり,犯罪を犯してしまった経験を持ち,回復の途上にある人たちの座談会を掲載し,その後その言葉の中から「回復のために必要なこと」が何かを考察しているようです。

情けないことに,この本を読むまで,矯正の現場でこうした治療共同体を用いての先進的な試みが行われていることを知りませんでした。

2 感想

以前,「反省させると犯罪者になります」という本についてブログで触れましたが,あの本も確か【矯正】の現場に携わられた方が書かれていたように思います。

前のブログでふれた刑の一部執行猶予といい,まだ依存症等の分野に限定されているとはいえ,矯正の現場では個々の【人】に応じた社会復帰の方法が模索されつつあるように思えます。

他方で,【司法】の現場では,少年事件における家庭裁判所調査官制度などが先駆的な試みだったように思うのですが,少年法の年齢引き下げ問題や,裁判員裁判への対応等を検討する中で,ケースワーク的な側面が徐々に失われていかないか,すこし怖いと感じるところもあります。

折角矯正の現場でこうした試みが行われているので,司法の,家庭裁判所調査官の現場で培われた知見なども,連携していくことでもっと活かすことができないのか…。

そんなことも,少し考えてしまいますね…。

また,小林先生の話も,この本も,アディクションや犯罪を犯してしまう人の心の中に,子どもの頃のトラウマが影響している可能性について,着目していたように思われます。

そうした意味では,少年事件や児童相談所等の活動などに力を注ぐことが,少しでもこうした問題を減らすことにつながるのではないかとも思いますね(もちろん,こうした活動も限界はあるのですが…)。

その関係では,重大事件・凶悪事件に限らず全ての少年に適用されてしまう少年法の改正問題については,慎重に検討して頂きたい気持ちは残るでしょうか。

そんなことも,考えてしまいますね。

【刑の一部執行猶予】(薬物)依存症への取り組みとして

歌手の薬物事件について、「懲役1年6月、うち4月を2年間の保護観察付き執行猶予(求刑・懲役2年)」との判決が言い渡されたという報道が、少し前にありました。

報道を目にされた方の中には、「『うち4月を2年間の保護観察付執行猶予』ってなんだろう?」と思われた方もいらっしゃるかもしれません。また、記事によって「実刑判決を受けた」と報道しているものと、「一部執行猶予」と報道しているものとがあり、わかりにくいかもしれません。

これは、平成28年6月1日から始まっている、「刑の一部執行猶予」という制度によるものです。

こうした薬物事件やそれに依存してしまう方々の問題、そして、刑の一部執行猶予との関係について、少し前のことですが、7月2日には,第10回たかつ心のパワーアップセミナーの,「『気づいてよかった』~人はなぜハマるのか」を聞きにいき、6月25日には「川崎ダルク」のセミナーを聞きにっていました。

これらのセミナーで話をされたのは,薬物やアルコールの依存を経験された方、ダルクの方、保護観察所の方、そして神奈川県立精神医療センターの依存症診療科の小林桜児先生などの方々です。

以下、「1」ではその小林先生の依存症のお話などを、「2」で「刑の一部執行猶予」のことを、「3」で感想めいたものを、書いてみたいと思います。

なお、ダルク(DARC)というのは,「Drug Addiction Rehabilitation Center」(薬物依存症リハビリテーションセンター)の頭文字を取ったもので,依存症の人たちが共同生活をしながら依存症を治していく,というような取り組みをする団体だったと思います(私は詳しくありませんので,関心がおありの方は,各ダルクのHP等をご覧になられてはと思います。)。

1 依存症

ダルクには薬物専門のイメージがありましたので,「依存症」という広いくくりで捉えたことはなかったのですが,いわれてみれば薬物依存症も依存症の一つとして共通するところがありそうです。

小林先生のお話によると、薬物依存症について「治療可能な脳の病気」とする見解も昔はあったものの、臨床の現場で患者に接していると、【病気】とひとくくりにできるものではないのではないと感じられるとのことです。

―薬物を使えば必ず依存症になるわけではなく、依存症になってしまう人と、依存症にならない人がいる。そして、依存症になってしまう人は、子どものころ逆境にさらされるなどして、そもそも「共感的な他者」と出会えていないと本人が思っているところがあり、根強い「人間不信」が根底にある。そうした本人の思いが、依存症を招くと同時に、依存症からの脱却を非常に難しくしているのではないか。―

―薬物を使うことは、「他人に頼ることができない人」の「孤立と無力感のサイン」なのではないか。規制薬物は身体に「害」を及ぼすものではあるものの,少なくとも,その人が使い続けてしまったということは,ある一時期は「ストレス」に対する「薬」のような役割を果たしたことがあったのではないか。そのことが使用をし続け,依存症を招いてしまうことになった方もいるのではないか。-

専門家ではないので、あるいは誤解しているところ、正確でないところがあるかもしれませんが、こういった感じの言葉が印象に残っています。

精神科のお医者様の考え方は、お医者様によってそれぞれ違うところがおありだろうと思いますが、内閣府の行った平成24年度「若年層向け薬物乱用防止プログラム等に関する企画分析報告書」などを見ると、各医療機関において作成されている薬物脱却プログラム等においても、こういった視点が取り入れられているようです。

もっとも,イベントで質疑応答などを伺っていると,依存症は治る病気とはお考えであるものの、本人の人間不信や社会に対する認知の問題が障害としてあるため、小林先生も簡単に治るとは考えておらず,治療には長い時間がかかると思われているように感じました。

2 刑の一部執行猶予

6月25日のダルクのイベントでは,横浜保護観察所の統括保護観察官を招いての,「刑の一部の執行猶予制度」の説明もありました。

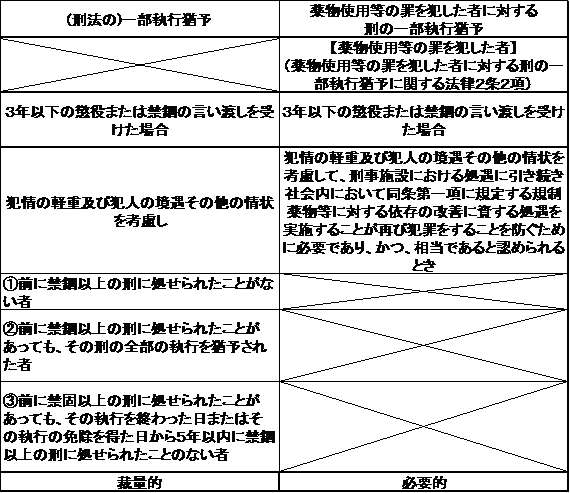

この刑の一部の執行猶予制度というのは,平成25年6月13日に成立し,平成28年6月1日から全面施行されているものですが、いわゆる(1)「刑法」に新たに設けられた「一部執行猶予制度」と、(2)「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部執行猶予に関する法律」という新たな制度の【二つ】からなっています。

(1)刑法における「刑の一部執行猶予」

これは、冒頭にあげた「懲役1年6月、うち4月を2年間の執行猶予」であれば、①まず刑務所で懲役刑を少なくとも1年と2月(1年6月―4月。ただし仮釈放がある場合はもう少し早くなります。)受け、②その後は釈放されますが、③【1年と2月】のあと2年以内に執行猶予が取り消されるようなことがあれば、残りの【4月】の懲役(執行猶予取消となった原因が犯罪行為であればその刑も)も受けてもらいます、という制度になります。保護観察所の保護観察は、必ず付くわけではなく、裁判官の「裁量」によって決まります。

この制度は、これまでの普通の執行猶予の制度と、大きく変わるというものではないのだろうと思います。もちろん、判決宣告を受けた後に、本人に「一部執行猶予」を説明する必要はあると思いますが、いずれにせよ懲役・禁錮刑の一部は執行されることになりますので、【仮釈放が早めに行われる実刑】に近い気がします。

なお、上で書いた通り、「2年間の執行猶予」の起算点は、実刑部分の処遇が終わった後となります(刑法27条の2第2項)。

こうした制度が導入された背景には、以下のような衆議院法務委員会での趣旨説明も見ると、「刑務所から出所後に、保護観察所が更生に関われる期間が短い」といった問題もあったようです(第183回国会衆議院法務委員会議事録より)。

第一は、刑の一部の執行猶予制度の導入であります。現行の刑法のもとでは、懲役刑または禁錮刑に処する場合、刑期全部の実刑を科すか、刑期全部の執行を猶予するかの選択肢しかありません。しかし、まず刑のうち一定期間を執行して施設内処遇を行った上、残りの期間については執行を猶予し、相応の期間、執行猶予の取り消しによる心理的強制のもとで社会内において更生を促す社会内処遇を実施することが、その者の再犯防止、改善更生のためにより有用である場合があると考えられます。

他方、施設内処遇と社会内処遇とを連携させる現行の制度としては、仮釈放の制度がありますが、その社会内処遇の期間は服役した残りの期間に限られ、全体の刑期が短い場合には保護観察に付することのできる期間が限定されますことから、社会内処遇の実を十分に上げることができない場合があるのではないかという指摘がなされているところでございます。

そこで、刑法を改正して、いわゆる初入者、すなわち、刑務所に服役したことがない者、あるいは刑務所に服役したことがあっても出所後五年以上経過した者が三年以下の懲役または禁錮の言い渡しを受ける場合、判決において、その刑の一部の執行を猶予することができることとし、その猶予の期間中、必要に応じて保護観察に付することを可能とすることにより、その者の再犯防止及び改善更生を図ろうとするものであります。

本来、仮釈放は、法律上は有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後に行うことができるとされていますが(刑法28条)、保護統計の、2014年「14-00-28 3号観察終了者の終了事由・終了時状況別 経過期間」を見ると、6箇月以内に仮釈放期間満了により終了しているケースが多いようですので、運用してみると、なかなか更生に十分な期間とすることが難しいということなのだろうと思います。

(2)薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部執行猶予

以上と、「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部執行猶予に関する法律」に基づく刑の一部執行猶予は、随分と違う制度のようです。冒頭にあげた報道事案も、こちらの制度となります。

同法律は、刑の一部執行猶予の要件等について、次のように定めています。

第三条 薬物使用等の罪を犯した者であって、刑法第二十七条の二第一項各号に掲げる者以外のものに対する同項の規定の適用については、同項中「次に掲げる者が」とあるのは「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律(平成二十五年法律第号)第二条第二項に規定する薬物使用等の罪を犯した者が、その罪又はその罪及び他の罪について」と、「考慮して」とあるのは「考慮して、刑事施設における処遇に引き続き社会内において同条第一項に規定する規制薬物等に対する依存の改善に資する処遇を実施することが」とする。

(強調・アンダーラインは、私の方で加えたものになります。)

これだけ見ると、分かり辛いのですが、つまるところ、「薬物使用の罪を犯した者」(この定義は、同法律の2条2項にあります。)「刑法27条の2第1項各号」に当たらない人については、刑法27条の2第1項を【読みかえて】適用するということを言っていますので、条文通りに刑法27条の2第1項を書き変えてみると、以下のようになります(赤字が書き換えた箇所になります)。

第二十七条の二 薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律(平成二十五年法律第号)第二条第二項に規定する薬物使用等の罪を犯した者が、その罪又はその罪及び他の罪について次に掲げる者が三年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受けた場合において、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、刑事施設における処遇に引き続き社会内において同条第一項に規定する規制薬物等に対する依存の改善に資する処遇を実施することが再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるときは、一年以上五年以下の期間、その刑の一部の執行を猶予することができる。

一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者

二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その刑の全部の執行を猶予された者

三 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者

つまり、上の表の①ないし③の要件を満たさない人についても、この条文に当たれば(薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部執行猶予に関する法律2条2項に定める薬物使用の罪で、言い渡される刑の長さが3年以下、情状など)、刑の一部執行猶予にすることができる、ということになります。

そうすると、まるで【薬物使用等の罪を犯した者】だけ特別(有利かどうか、はひとまず置くとしても)に取り扱っているようにも見えますが、どういうことなのでしょうか。

これは、「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部執行猶予に関する法律」の、上で引用した3条に続く【4条1項】にその意味があります。

第四条 前条に規定する者に刑の一部の執行猶予の言渡しをするときは、刑法第二十七条の三第一項の規定にかかわらず、猶予の期間中保護観察に付する。

(強調は、私の方で加えたものになります。)

つまり、(1)の執行猶予と異なり、上の表の①ないし③の要件を満たさないとして、「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部執行猶予に関する法律」によって刑の一部施行猶予となった人は、【必ず】保護観察に付されることになり、またその内容は下記(3)のようなものとなるようです。

(3)保護観察についての規定

保護観察は、 犯罪をした人(または非行のある少年)が,社会の中で更生するように、一般遵守事項(更生保護法50条)及び特別遵守事項(更生保護法51条)を定めるとともに、適宜指導監督(更生保護法57条、65条の3第1項)、補導援護(更生保護法58条)を行う方法により行われます(更生保護法49条)。

そして、「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部執行猶予に関する法律」によって執行猶予となったものの保護観察について、更生保護法においては以下の規定を含め、特別に設けられた規定があります。

第五十一条の二 薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律第四条第一項 の規定により保護観察に付する旨の言渡しを受けた者については、次条第四項の定めるところにより、規制薬物等(同法第二条第一項 に規定する規制薬物等をいう。以下同じ。)の使用を反復する犯罪的傾向を改善するための前条第二項第四号に規定する処遇を受けることを猶予期間中の保護観察における特別遵守事項として定めなければならない。ただし、これに違反した場合に刑法第二十七条の五 に規定する処分がされることがあることを踏まえ、その改善更生のために特に必要とは認められないときは、この限りでない。

また、「第一節の二」として「規制薬物等に対する依存がある保護観察対象者に関する特則」が定められており、その中ではこの規定が目を引きます。

(指導監督の方法)

第六十五条の三 規制薬物等に対する依存がある保護観察対象者に対する保護観察における指導監督は、第五十七条第一項に掲げるもののほか、次に掲げる方法によって行うことができる。

一 規制薬物等に対する依存の改善に資する医療を受けるよう、必要な指示その他の措置をとること。

二 公共の衛生福祉に関する機関その他の適当な者が行う規制薬物等に対する依存を改善するための専門的な援助であって法務大臣が定める基準に適合するものを受けるよう、必要な指示その他の措置をとること。

2 保護観察所の長は、前項に規定する措置をとろうとするときは、あらかじめ、同項に規定する医療又は援助を受けることが保護観察対象者の意思に反しないことを確認するとともに、当該医療又は援助を提供することについて、これを行う者に協議しなければならない。

3 保護観察所の長は、第一項に規定する措置をとったときは、同項に規定する医療又は援助の状況を把握するとともに、当該医療又は援助を行う者と必要な協議を行うものとする。

4 規制薬物等の使用を反復する犯罪的傾向を改善するための第五十一条第二項第四号に規定する処遇を受けることを特別遵守事項として定められた保護観察対象者について、第一項第二号に規定する措置をとったときは、当該処遇は、当該保護観察対象者が受けた同号に規定する援助の内容に応じ、その処遇の一部を受け終わったものとして実施することができる。

(4)保護観察の運用(想像です。すみません。)

こうした制度が実際にどのように運用されていくかというと、以下のリンクの「(3)ガイドラインを踏まえた支援の流れ」を見ていただくことがイメージしやすいかと思われます。

法務省:「薬物依存のある刑務所出所者等の支援に関する地域連携ガイドライン」について

一部執行猶予者については、実刑の執行中に、帰住先の調整を含む支援方針の検討が行われ、①親元等に居住するか、②更生保護施設入所とするか、③回復支援施設(自立準備ホームとして登録したダルク等ではないかと思います。)の入所とするかを決めるようです。なお、民間の回復支援施設等(自立準備ホーム)への入所については、「本人の意向を確認するとともに、必要に応じ、入所又は通所について施設等と事前に協議した上で」行うこととされています(上記ガイドライン第3の1(2)ウ)。

そして保護観察所は、認知行動療法に基づく5回(2週間に一回)の【コアプログラム】、そしてそれ以後は(1か月に一回)【ステップアッププログラム】を定期的に続けるとともに、これらの際に本人の自発的な意思に基づく【簡易薬物検査】を実施するという形を中心に関わりを続けるようですが(法務省保護局観察課「刑の一部執行猶予制度と薬物事犯者に対する処遇について」更生保護65-10、19頁~を参照しました)、これらのプログラムについては、上で引用した更生保護法第六十五条の三などにあるように、保護観察所の認める民間のプログラムなどを受けた時には、代替を認めるものもあるようです(詳細はわかりませんでした)。

もし、ダルク等を利用した場合や、費用等については、「更生緊急保護」(更生保護法85条)として一定額(おそらく、この更生保護委託費支弁基準によるのだろうと思いますが。)を支出できるものあるようですが、保護観察所からそうした費用が支出できる期間は原則として6か月にとどまるようです(同上4項)。

そのため、6か月後も医療やダルク等を利用するためには、生活保護等への円滑な移行が必要と考えられているようです。

生活困窮者自立支援制度と関係制度等との連携について |厚生労働省の、「別添8 矯正施設出所者の生活困窮者自立支援法に基づく事業の利用等について(通知)」なども、同様の必要性に基づくものだろうと思います。

3 感想

(1)簡単に「軽い」と言い切れない

この刑の一部執行猶予は、「実刑部分もある」ため、刑を言い渡された人にとっては、【実刑】ととらえられるものです。そして、従前の実刑と比べると、「早く社会に戻る機会が訪れるが、その後社会内で保護観察所の拘束下に置かれる期間は長い」という制度になります。

川崎ダルクのセミナーでは、「一部執行猶予になって、保護観察所やダルクの下で頑張れば今度こそ薬を辞められるかもしれない。でも、全部実刑になってしまえば、もっと早く【弁当】(保護観察所に観察に服する負担だろうと思います)もなく社会で自由になれる。」と迷われる方もいらっしゃるとの話もありました。

一部執行猶予にするかどうかは、裁判官が決めるものであるため、本人や弁護人が迷っても限界はあるのですが…。

保護観察付執行猶予は、その期間内に執行猶予の取消事由に当たることがあれば取り消されてしまいます(もし仮釈放期間が満了していなければ、仮釈放も取り消されてしまいます。)。その場合、取消事由となった行為が「犯罪行為」であれば、それについても別途刑罰が言い渡されることになります。

そうしたことをも考えると、もし被疑者・被告人がこれを弁護士に希望してきた場合にも、相当の負担があることをあらかじめ説明しておく必要はあるのかな、と思っています。

(2)法律的には「軽い」

他方で、控訴における不利益変更等との関係では、おそらく、言い渡された宣告刑の長さが同じならば、【すべて実刑】よりも【一部執行猶予】の方が軽いという扱いになると思います。

法案が審議された、第183回国会の衆議院法務委員会では、以下のようなやり取りがされています(この回答部分に対する質問では、本来裁判時点では判断できない「仮釈放にされる」ことを前提としていましたので、法律家からは違和感の残る回答なのですが。)。

今御指摘のありました、二年で、うち一年六カ月を服役し、六カ月間が仮釈放なのか一部猶予なのかによってどちらが重いのか軽いのかということでございますが、多分、これにつきましては、二年の実刑を言い渡された場合につきましては、いずれにしても、仮釈放が認められるか否かにかかわらず、いわゆるこの二年は全部実刑でございます。仮釈放が認められても、刑期が二年であったということは縮減されることはありません。その意味においては、一部執行猶予の場合は、仮に、六カ月間の執行猶予部分につきまして、その後の執行猶予期間中に再犯に及ぶことなく刑が終了いたしますと、刑期自体は一年六月に軽くなるわけでございます。したがいまして、一年六カ月の刑を終わったということになりますので、そういう意味では、非常に教科書事例的に申し上げれば、二年の実刑のうち一年六カ月服役、六カ月仮釈放の方が、二年の刑のうち六カ月を一部執行猶予にされたものよりは重いというふうに言えるんだろうと思います。

第183回国会 法務委員会 第17号(平成25年6月11日(火曜日))

これは、改正された刑法に、以下の条文があることによる解釈ですね。

(刑の一部の執行猶予の猶予期間経過の効果)

裁判所の判断は示されていないので、実際どうなるかはわかりませんが。

(3)どうやって前向きに運用していくか

もし、被告人にこうした刑が言い渡された場合、それを活かすことができれば、更生に向けての大きな力になるのかもしれません。

他方で、執行猶予や仮釈放の取消のリスク、定期的なプログラムの受講や回復支援施設への入所・通所、簡易薬物検査など、本人にとって相当なプレッシャーがかかるのではないかと思われ、「1」の小林先生のお話に合ったように、他人を頼ることが難しく、「ストレス」に対して「薬」を使ってしまう依存症の方が、こうしたプレッシャーを乗り越えられるかが、非常に大きいと思います。

川崎ダルクのセミナーで、それを質問してみたところ、「受刑中できるだけ早いうちから、出所後の帰住先と人間的なつながりを作ることが大切ではないか」という話がありました。

基本的に私は私選での刑事事件をお受けしていませんのでこうした事例に関わることはあまりないのと思います。

とはいえ、少しでもこうした制度で立ち直ってくださる方がいらっしゃるとよいと思います。

(4)その他

一部執行猶予制度について書かれた、今福章二「保護観察の実情と対象者増の検討-刑の一部執行猶予制度施行を目前に控えて-」(判例時報2282号8頁~)の中では、

保護観察に付する旨の判決において、保護観察の前提となる社会復帰後の帰住先や処遇を実施する上で必要不可欠な事項(例えば、薬物依存者であるため保護観察所が実施する専門的処遇プログラムを受けること、引受人の事業所で就労することを法廷で誓約しており、同事業所で就労を継続するための指導を受けるべきであることなど)など、被告人の改善構成に資すると判断される処遇の在り方等が、判決書の量刑の理由の中でできる限り具体的に明記される運用

がなされると、感銘力や円滑な移行の点でよい、とされていますが、上記(3)にも書いたように、この制度がなかなか覚悟が必要なものであることからすると、弁護人が被告人と話しても、被告人としても積極的に一部執行猶予を求めるかは、なかなか決断できないケースが出てきそうにも思われます。

もっとも、これらの事項は、こうした薬物事犯で弁護人が行う情状弁護の事項と相当程度重なるので、結果として裁判所が判断に困るわけではないのかもしれません。

同じ著者が更生保護学研究33号に書かれた論稿(今福章二「更生保護と刑の一部執行猶予」)では、

検察官は、適正な科刑の実現のために必要と考えらえる場合には、刑の一部執行猶予の言渡しの要件を踏まえ、事案に応じた適正な量刑を求める観点から、論告求刑において、刑の一部執行猶予の適用についても意見を述べることがありうると考えられる。

との記載もありますので、そうした検察側の運用がどうなるのかも、少し気になりますね。

もちろん、刑事弁護委員会に所属されるなど詳しい先生であれば、そうしたことについてもご存じなのかもしれませんね。

定年後再雇用と労働契約法20条(その5:平成28年5月13日東京地裁判決についての思いつき②)

前のブログを書いてから,随分経ってしまいました。

yokohamabalance.hatenablog.com

前のブログでも、結局、【考え方の糸口】を書いてみただけで、そこで一度力尽きてしまっていたのですが…。

しばらく他の仕事などをしているうちに,またいろいろ考えが沸いてきてしまいました。そして、考えが沸いてしまうと、文献を漁ったりもしてしまうのですが、文献を読むのに結構時間がかかりそうな気もしますので、入り口だけ書いてみようと思います。

前のブログでは,「60歳定年」の会社において定年後に有期雇用社員として継続される場合の労働契約法20条の考え方について,【考え方その2】として

もう一つ,考えられるのはこれなのでしょうね。

つまり,

① 高年齢者の雇用の安定等に関する法律は60歳定年までしか定めておらず,当該会社の就業規則も60歳定年だったのだとすれば,労働者は(民事的効力として)60歳以降も当然に雇用が続くわけではない。

② ①を前提に,会社が就業規則を変更して65歳定年にすると仮定した場合,60歳以降の雇用条件を低くしても,そもそも労働者は60歳以降雇用される権利までは有していなかったことからすれば,就業規則の不利益変更には当たらない可能性がある。

③ そうすると,被告会社が65歳定年を採用していたとしても、その場合の期間の定めのない社員の雇用条件は,現在の期間の定めのある社員の雇用条件と変わらないと思われる。こう考えてしまうと,例え「定年直前の正社員」との間に差があったとしても,「採用時の定年以降の雇用については,それまでの労働条件が補償されるものではないから,差があっても合理的である」となる可能性があるのかもしれませんね…。

ということを書きました。

上の②で「可能性」と書いたのは、実はここのところについて、きちんと調べことがなく、自分の中で理解ができていなかったためです。

60歳までの雇用条件を下げることがないまま、60歳を超えて65歳までの雇用を追加する形であれば、たとえ65歳以降の労働条件が下がったとしても、「60まででよい人はそこで退職もできるし、65までいたい人は条件を容認しているし、より不利益に変わったわけではない」として不利益変更とならない、あるいは合理性が認められる可能性もあるかな、と思いましたが、他方で、それほど簡単ではないのではないか、という思いもあり、「可能性」という書き方をすることにしました。

1 正社員の定年延長と,労働条件の変更

調べてみると、「期間の定めのない社員(いわゆる正社員)の定年を延長(定年後に有期雇用をするのではなく)し、それと同時に従来の定年後の勤務については労働条件を下げる」ということが争われた事例は、多くはないものの、いくつかあるようです。多くは、平成6年に高年齢法が改正され、定年が55歳から60歳に引き上げられた時期の前後に生じた紛争ではないかと思います。

こうした定年延長と労働条件の変更について、典型的なケースとされているのは,「第四銀行事件」という最高裁判決です(最高裁判所平成9年2月28日第2小法廷判決)。

この事例では,55歳定年としながら,労働者が希望すれば58歳まで在職できる定年後在職制度という制度がもともとあった会社において,定年を55歳から60歳まで延長するとともに,55歳を超えた場合の就労条件を従前より下げたというもので、最高裁判所は「不利益変更には当たる」が「合理性がある」から変更は有効である(原告側労働者の請求を棄却)としています。

上の裁判所の判例集のリンクでは事例について以下のように要約されていますし,この判例について触れている文献等でも同旨の要約がされていることが多いです。

右変更により、定年後在職者が五八歳まで勤務して得ることを期待することができた賃金等の額を六〇歳定年近くまで勤務しなければ得ることができなくなるなど、その労働条件が実質的に不利益に変更されるとしても…

つまり、従来なら、55歳から58歳までの勤務で得られた賃金等の総額と、新制度では55歳から60歳までの勤務で得られた賃金等の総額が大体同じ、という場合にそれは、「就業規則の不利益変更」にあたるか、ということが、法律的な争点であったために、そちらが判示事項として有名になっています。

しかし,事案をきちんと読んでみると,この事案で行われた【変更】【差異】は、以下のようなものだったことがわかります。

(1)給与等

従前の本俸を基本本俸、加算本俸に分割し、加算本俸は満五五歳に達した日の翌月一日以降支給しないこととされたため、従前は五四歳時の定例給与が引き続き支給されていたのが、加算本俸分(上告人のような事務行員については、月五万八一〇〇円)の支給がされなくなった。

(2)役付手当の減額

新制度の下では、新設する職位を含め、職位に対応した手当に改定して支給することとされ、役職者は五七歳以降原則として新設する職務に就くと定められた。(上告人は、昭和六一年一一月に五七歳に達し、同年一二月に部長補佐から業務役の職に変更に

なったため、役付手当が五万円減額された。)

(3)定期昇給の不実施

従前は満五五歳以降も定期昇給が実施されていたのが、実施されなくなった。

(4)賞与の減額

従前は、満五五歳以降も「(本俸+家族手当+役付手当)×六・八箇月+資格別定額」と計算されていたのが、「(基本本俸+家族手当+役付手当)×三箇月+資格

別定額」と計算されることとなった。

そして、

(1)ないし(4)の変更の結果、五五歳に達した後に上告人が得た年間賃金は五四歳時のそれの六三ないし六七パーセントになり、上告人が従前の定年後在職制度の下で五五歳から五八歳までに得ることを期待することができた賃金合計額は、本件定年制の下で行われたのと同様のべースアップ等がされたという仮定をした場合、二八七〇万九七八五円であるのに対し、本件定年制の下で五五歳から五八歳までの間に得た賃金合計額は一九二八万〇一三三円であり、後者が九四二万九六五二円少なくなっている。なお、本件定年制の下で五五歳から六〇歳までに得た賃金合計額は、三〇七八万七二七八円である。

と事実認定されています。

もちろん、この判例では、変更に合理性があるかについて様々な要素を検討していますので、単に差額があったことのみで有効と認めたものではありませんが、【正社員ですら、定年延長をした場合には、定年前と定年後でこうした差を設けても違法ではない】とすると、有期雇用社員の場合に(同一労働等の場合に限るとしても)定年前と同じ労働条件を享受できる、としてしまうと、ある意味、【有期雇用社員】を【期間の定めのない社員】よりも有利に取り扱ってしまっているようにも思われます。そのあたりが、前のブログを書くきっかけになった違和感でもあるのですが…。

2 今後調べてみたいこと

この最高裁判決の事案も、1審と2審で判断が分かれたようですし、最高裁判決自体にも反対意見が付されているようです。

そして、この最高裁判決後も、いくつかの下級審において、定年を延長するとともに従来の定年後の就労条件を低下させたことについて、争われた事例があるようです。

「定年後継続雇用」の場合の就労条件についても、「定年後」というだけで直ちに「合理性あり」という結論としてしまうのではなく、そうした「正社員の定年を延長すると同時に、労働条件を下げた場合の、考慮要素」を、労働契約法20条の「不合理ではないか」を判断する要素としてもってくる、というのは、【考えられるかもしれない一つの立場】かもしれないと思っています

そうした場合に気になっている、今後時間があったら調べてみたいなと思う点としては…

①高年齢者雇用継続給付及び高年齢者雇用確保措置(高年齢法9条)は、【代償措置】と評価しうるか

上に引用した第四銀行事件などでは、就業規則の不利益変更の「合理性」の考慮要素について以下のように判示しています。

右の合理性の有無は、具体的には、就業規則の変更によって労働者が被る不利益の程度、使用者側の変更の必要性の内容・程度、変更後の就業規則の内容自体の相当性、代償措置その他関連する他の労働条件の改善状況、労働組合等との交渉の経緯、他の労働組合又は他の従業員の対応、同種事項に関する我が国社会における一般的状況等を総合考慮して判断すべきである。

ここにあるように、賃金等が不利益となった場合には、「代償措置」が問題となることがあるのですが、「定年後も勤務できるということ」や、「継続雇用給付金」の存在が、この代償措置といえるのかどうかなどは、一つ問題になりうる気がしています。

②労働組合・労働者代表との協議の扱い

上の判例でも挙げられていますし、こうした判例を具体化した労働契約法10条でも挙げられているのですが、就業規則の不利益変更の場合、労働組合との協議の有無が考慮要素とされることがままあります。

第十条 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。

しかしながら、いわゆる定年後に有期雇用を行う継続雇用制度の場合は、「従前の就業規則の不利益変更」ではなく、「新たな就業規則」を作ることになりますので、当然にこうしたものが考慮要素となるか(積極的に合理性を認める考慮要素にはなると思うのですが、不合理性認定の考慮要素としてしまってよいか)は、問題となりうるのかな、と思います。

もっとも、今回の事例(平成28年5月13日東京地裁判決)では、「高年齢者雇用確保措置」自体はもっと前から導入されていたように思われますので、労働組合との協議が問題となるとしても、「導入当時の協議」がどうであったかが争点となる気がしますね。

もちろん、その後のある年度において、労働組合から団体交渉を求められたことに対する対応が誠意を欠く等の理由で、(労働条件の変更とは別に、労働条件の変更が有効であっても)不法行為を構成することはあり得るのかもしれません(協和出版販売事件。平成20年3月27日東京高裁判決、平成19年10月30日東京高裁判決)。

③賞与・退職金の扱い

下級審を見ていても、いわゆる賃金とは、賞与・退職金は別の扱いで判断をしている判例が散見されます。そうした点はどうなのかも、問題となりうるのかもしれませんね。

④単純な定年延長の場合と異なるか

①とも少し重なりますが…。

高年齢法で義務定年が55歳から60歳に引き上げられた平成6年改正と違って、現在はの高年齢法では、あくまでも、定年として義務化されているのは60歳であり、高年齢者雇用確保措置は3つのいずれかを採用すればよいということになっています。

そして、裁判例では、この高年齢者確保措置をたとえ導入していなくても、当然に60歳を超えて雇用が継続するという効果までは生じない(私法的効力までは生じない)とされていたように思われます。

そうすると、義務定年が引き上げられた平成6年改正の前後に生じた紛争についての裁判例の判断基準を、そのまま今回適用できるのかどうかは、問題となりうるのかな、と思っています。

3 まとめ

これ以上書くためには、また大量の文献を読まねばならず、時間がかかりそうなので、ここまでにします。

高年齢法、そして定年の義務化の問題は、「年金」の問題と密接に絡んでいます。年金支給年齢の引き上げに伴い平成19年の高年齢法の改正-高年齢者雇用確保措置が導入された際にも、「国の年金財政が厳しいのはわかるけれど、それを企業にそのまま負担させて良いのかな…」という躊躇を少し感じていました(その後勉強が多少進みましたので、年金支給年齢の引き上げは、企業年金制度の問題等他の制度とも関連があるので、国の年金財政の一言で割り切れる問題でもないのだろうと、今では思っています)。

年金が払えないからといって、その分、年金の「掛け金」を高くすれば、これから長期間にわたってそれを払うことになる【若者】がより損をしてしまうことになります。

かといって、ただ定年を延長しただけでは、年功制がまだまだ多かった当時の日本では、結局高齢者に多額の賃金が行ってしまい、【若者】の雇控えが起きないかどうか―結果として【若者】につけがまわってしまわないかが、やはり気になってしまいます。

年金の財源そのものは、私たち自身が払うもので、【有限】ですので、その中で、どこで線を引くか、【若者】も【高齢者】も、どこで我慢してもらわないといけないのか…。

この問題は、そういった面を持っていると感じていますので、なかなか「みんなにとって幸せ」な結論を見つけることはできないのかもしれませんね…。

それが、6月21日に【その2】のブログを書いた時に触れた、「出口がない感じ」でもあるのですが…。

難しいですね…。

※ 次にこの話題を書くのは、また当分先になる気がします。ほかに書きたい(あるいはすでに書いた)こともありますし、この件について集めた文献を全然まだ読んでいませんので…。なお、この判例の評釈がどこかで出ているのかまでは、チェックしていませんので、もし見当はずれの記載などありましたら、申し訳ありません。

定年後再雇用と労働契約法20条(その4:平成28年5月13日東京地裁判決についての思いつき)

う~ん,なるほど。そういうことなのか…。

少し,頭が整理されてきた気がします。

先の,6月26日のブログの「2(1)」で,

yokohamabalance.hatenablog.com

1(4)で触れたように、「65歳定年」として同じ「期間の定めのない社員」となれば、60歳直前と、直後で就労条件を変えても、直ちに労働契約法20条違反にならないことを考え合わせると、期間の定めがある場合にだけ差が認められないのは、少し均衡を失する気もします。それは突き詰めれば、「【61歳から65歳の期間の定めのない社員】と比較したわけではない」という点に帰着してしまうのかもしれませんが…。

と書いたのですが,【突き詰めるとどういう事なのか】が,分かってしまったような気がします。

つまり,これは,【「定年後再雇用の(61歳の)有期雇用社員」と比較される(同一の)「期間の定めのない社員」は誰なのか】ということを巡る立場の違いに帰着するのかもしれません。

1 【考え方その1】:定年直前の正社員と比べる

まず,一つの考え方としては,「61歳の期間の【定めのない社員】がその会社にいない以上,「同一」として比べられるのは,定年直前の期間の定めのない社員だ」という考え方があるでしょう。

もっとも自然な考え方でもあり,平成28年5月13日の判決が取っている立場といってもいいと思います。

2 【考え方その2】:もし定年延長制度が取られていたら,その会社にいるであろう正社員と比べる

もう一つ,考えられるのはこれなのでしょうね。

つまり,

① 高年齢者の雇用の安定等に関する法律は60歳定年までしか定めておらず,当該会社の就業規則も60歳定年だったのだとすれば,労働者は(民事的効力として)60歳以降も当然に雇用が続くわけではない。

② ①を前提に,会社が就業規則を変更して65歳定年にすると仮定した場合,60歳以降の雇用条件を低くしても,そもそも労働者は60歳以降雇用される権利までは有していなかったことからすれば,就業規則の不利益変更には当たらない可能性がある。

③ そうすると,被告会社が65歳定年を採用していたとしても、その場合の期間の定めのない社員の雇用条件は,現在の期間の定めのある社員の雇用条件と変わらないと思われる。

こう考えてしまうと,例え「定年直前の正社員」との間に差があったとしても,「採用時の定年以降の雇用については,それまでの労働条件が補償されるものではないから,差があっても合理的である」となる可能性があるのかもしれませんね…。

3 結局

ちょっと困ってしまいました…。

どちらの立場を取っても,【0か100か】になってしまい,「ある程度の差があっても良いのでは?」という個人的に良いと思う【落としどころ】に結びつきません…。

でも,これ以上は,いま考えつくことはありませんね…。

やっぱり,判断する立場を離れると,鈍ってしまうのかもしれません。

どなたかが,【落ち着きの良い理屈】を考えて下さればよいのですが…。。。

すみません。。。。

とりあえず,今回はここまでに。。。

※ 7/20 「違和感を覚える問題」について、【法律的に構成】するとどうなるのか、少し考えを進めてみました。

JILPT「高年齢者の雇用に関する調査」(定年後再雇用と労働契約法20条追捕)

独立行政法人労働政策研究・研修機構(JILPT)から、「高年齢者の雇用に関する調査」が発表されました。

調査シリーズNo.156「高年齢者の雇用に関する調査(企業調査)」|労働政策研究・研修機構(JILPT)

平成27年7月17日から7月31日にかけて行われた調査で、東京商工リサーチが保有する企業データベースを母集団として、常用労働者50人以上を雇用している民間企業2万社を無作為抽出して行ったアンケート調査の結果のようです。

その概要については、上記のリンクを見ていただいた方がよいかと思われますが(上の方にプレスリリース・概要があり、下の方に本文が置いてあります)、個人的に気になった項目を見てみました。

というのは、平成28年5月13日の東京地裁判決では、平成25年7月から8月にかけて調査された同じような調査結果について、両当事者ともその主張の中で引用するなどし、判決もそれについて触れていましたので、「それらの項目が」「直近の調査でそうなったのか」を知りたいと思ったためです。

なお、平成25年に行われた調査というのは、こちらになりますね。

調査シリーズ No.121 改正高年齢者雇用安定法の施行に企業はどう対応したか ―「高年齢社員や有期契約社員の法改正後の活用状況に関する調査」結果―|労働政策研究・研修機構(JILPT)

そうしてみてみると…。

1 定年制はいまだ60歳定年が多い

定年制の有無を尋ねたところ、「定年あり」が97.5パーセントを占めたとのことで、、また、その定年年齢についても、「60歳」としているところが81.2パーセントのようです(10,11頁)。

2 責任が変わるかを一先ず置くと、定年前後での仕事の変化はないことが多い

60代前半の継続雇用者の仕事内容については、「定年前(60歳頃)とまったく同じ仕事」が39.5パーセントであり、「定年前(60歳頃)と同じ仕事であるが、責任の重さが変わる」が40.5パーセントです(22頁)。

責任の重さに着目せず、仕事内容だけを見れば、変えていない会社の方が多いようですし、責任の重さも変わらない会社も4割近くあることになります。

3 継続雇用者の配置で配慮しているのは、「慣れている仕事」

そして、その配置に当たって行われている配慮は「慣れている仕事に継続して配置すること」が71.7パーセントと、高い割合を占めているようです(23頁)。

4 高年齢者雇用継続給付については、59.3パーセントの会社で利用

以前のブログでも触れた、「高年齢者雇用継続給付」については、59.3パーセントの企業で、60歳代前半の社員の年収の一部分を占めているようです(28頁)。

5 フルタイム勤務の継続雇用者の61歳時点の賃金水準は、60歳直前の水準を100とした場合に、73.5(平均値)

そしてて、61歳時点の賃金水準について、60歳直前の水準を100とした場合に、いくつになるかという問いに、回答の得られた4488社の回答を平均すると、平均値は「73.5」だったとのことです(28、29頁)

6 感想

こうした結果を見てみると…。

私たちの思っている以上に、60歳定年後も仕事の変わらないにもかかわらず、賃金が下がっている会社というのはあるのではないか、また、そうであっても、働いている等の本人からすれば、慣れている仕事に配置された方がよい側面があるのではないか…。

それが、平成28年5月13日判決を見たあと、不安になった理由の一つでしょうか…。

この調査結果は、裁判に間に合わなかったようで、裁判で主張されたのは上にも挙げた平成25年の調査結果ですが、それについて判決は、

しかしながら,上記アンケートの「同じ仕事内容」については,必ずしも労働契約法20条にいう職務の内容(業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度。上記①)が同じことまで意味しているものとは読み取れないというべきであるし,上記アンケートの結果によっても,定年の前後で職務の内容及び配置の変更の範囲(上記②)に違いがあるのか否かは明らかでない。したがって,上記アンケートをもって,定年の前後で職務の内容(上記①)並びに当該職務の内容及び配置の変更の範囲(上記②)が全く変わらないまま賃金だけを引き下げることが,企業一般において広く行われているとまでは認められない。

としています。

それは、その通りなのですが、他方で。

「企業一般に置いて広く行われている」かはともかく、我々の思う以上にそうした企業が多いのではないか、また、事実上、適用な配置先として定年前の仕事と同じ仕事しかない企業も相当数存在するのではないか…。

そうだとすれば、東京地裁の判決で、混乱を招いてしまう会社と労働者は、思ったよりも多いのかもしれない。それが怖いと思っています。

定年後再雇用と労働契約法20条(その3:平成28年5月13日東京地裁判決についての感想)

前のブログで紹介した、平成28年5月13日東京地裁判決について、感想めいたものを含めて、続きを書いてみたいと思います。

判決内容の紹介等は、前のブログを見ていただければと思います。

yokohamabalance.hatenablog.com

まず、判決を読む際の注意点について「1」で触れたうえで、その中でも争いがあると思われる「定年後再雇用の場合に、労働条件を下げる特段の事情があるか」という点に関する、周辺論点のありうべき考え方について「2」で書いてみようと思います。

1 この判決の読み方

この判決のポイントとしては

①定年後再雇用にも労働契約法20条が適用される(労働契約法20条は、期間の定めの有無のみを理由とする労働条件の相違に限って適用されるわけではない。)。

②「職務の内容」並びに「職務の内容及び配置の変更の範囲」が【同一】の場合は、特段の事情のない限り、労働契約法20条違反となる。

③特段の事情として、今回の事案では、

・定年前と全く同じ立場で同じ業務に従事

・賃金水準を新規採用の正社員よりも低く設定

・そのような賃金コスト圧縮の必要性がない

という3つの事実からすれば特段の事情は認められない。

というものになります。

もう一つ、【嘱託社員の就業規則が違法・無効な場合に、正社員の就業規則を適用できるか】という問題(前の記事で書き足した争点⑤です。)もありますが、この点は、裁判官によっても考え方が違うのではないかと思うことと、各会社の就業規則の定め方によって影響を受ける可能性もあること、いわゆる労働契約法20条の問題とは少し違うことから、あまり書かずにおこうと思います(とはいえ、下の2(2)、3(3)で触れているのですが、様々な事案でより「柔軟な解決」を導くことができるようにするためには、正規社員の就業規則をそのまま適用してしまうことには、個人的には躊躇を感じます。)。

(1)定年後再雇用という、期間の定め以外の理由があっても、労働契約法20条が適用される。

これは、そうだろうと思います。

被告側は、「不合理」を検討する前に、そもそも労働契約法20条は「期間の定めがあることを理由とするもののみに適用される」として、定年後再雇用という【別の理由】によって違いが生じている本件では労働契約法20条の適用がない、と主張していたようです。

しかし、「不合理」か否かを検討する際に「その他の事情」としてあらゆる諸事情を含めて検討するのであれば、これは同じことを2度判断することになってしまうようにも見受けられますので、「定年後」という事情も「その他の事情」の一つとして、労働条件の差が不合理なものかを検討すれば足りると思います。

確かに、労働契約法の改正時、この点について議論がされた第95回労働政策審議会労働条件分科会の資料「有期労働契約の在り方に関する論点(案)」では、

4 「期間の定め」を理由とする不合理な処遇の解消 有期契約労働者に対する処遇について、「期間の定め」のみを理由とする不合理な処遇(不利益取扱い)を禁止することについて、どのように考えるか。

とされていますが、他方で、同審議会議事録によれば、委員より

論点4のポイントになるのは、期間の定めのみを理由としたというところだと思うのですが、期間の定めゆえに、例えば責任の所在が違うとか転勤の有無が異なる、職務設計が異なる。期間の定めというものだけを切り出すということは、現実的には余り考えられないのではないかなと思います。 期間の定めというものが1つの要件になって、いろいろな要素が異なってくるゆえにさまざまな処遇あるいは退職金等々、退職金は少し前払い的に考え方ときに、そういった要素への判断が変わってきているというのが現実だと思います。ここに書かれている期間の定めのみを要件としたというお考えを、例えば労働契約法等々で盛り込まれるというのは、現実論に落としていくのに非常に困難ではないかなという意見を持っています。それが1つ。

との見解が示され、その後の96回分科会の資料「有期労働契約の在り方に関する論点(改訂)」で

4 「期間の定め」を理由とする不合理な処遇の解消 有期契約労働者の公正な処遇の実現に資するため、有期労働契約の内容である労働条件については、「期間の定め」を理由とする差別的な(不利益な)取扱いと認められるものであってはならないものとしてはどうか。

その場合、差別的な(不利益な)取扱いと認められるか否かの判断に当たり、職務の内容、範囲の変更の範囲等を考慮するものとしてはどうか。

と【のみ】が削除されるとともに、「職務の内容、範囲の変更の範囲等を考慮するものとしてはどうか。」という文言が加えられ、この内容は その後の「有期労働契約の在り方について(建議)」、そして改正法の条文に反映されているように思われます。

以前のブログ記事でも引用した厚生労働省の指針でも、「定年後再雇用の場合に、労働契約法の【適用】はある」ことを前提とした書きぶりになっています(以下再掲します。)。

エ 法第20条の「労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度」 は、労働者が従事している業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度を、 「当該職務の内容及び配置の変更の範囲」は、今後の見込みも含め、転勤、昇進といった人事異動や本人の役割の変化等(配置の変更を伴わない職務の内容の変更を含む。)の有無や範囲を指すものであること。「そ の他の事情」は、合理的な労使の慣行などの諸事情が想定されるものであること。例えば、定年後に有期労働契約で継続雇用された労働者の労働条件が定年前の他の無期契約労働者の労働条件と相違することについては、定年の前後で職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲等が変更されることが一般的であることを考慮すれば、特段の事情がない限り不合理と認められないと解されるものであること。

定年後再雇用というのみで、労働契約法20条の保護が全く受けられない(不合理性について検討すらされない)とするのは、法の予定するところではないように思われます。

(2)「職務の内容」並びに「職務の内容及び配置の変更の範囲」が【同一】の場合は、特段の事情のない限り、労働契約法20条違反となる。

前の記事では、当初、この部分の裁判所の判断を見て、「独特な基準を設けたのかな?」と考えてしまいました。しかし、よくよく考えると、当たり前のことを言っているように思えてきました。

前にも書いた通り、労働契約法20条は判断要素として以下の3つを挙げています。

①労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度

②当該職務の内容及び配置の変更の範囲

③その他の事情

これらに該当する事実は、労働者側は不合理性を基礎づける事実を、使用者側は合理性を基礎づける事実を主張・立証すべきとされています。

キ 法第20条に基づき民事訴訟が提起された場合の裁判上の主張立証については、有期契約労働者が労働条件が期間の定めを理由とする不合理なものであることを基礎づける事実を主張立証し、他方で使用者が当該労働条件が期間の定めを理由とする合理的なものであることを基礎づける事実の主張立証を行うという形でなされ、同条の司法上の判断は、 有期契約労働者及び使用者双方が主張立証を尽くした結果が総体としてなされるものであり、立証の負担が有期契約労働者側に一方的に負わされることにはならないと解されるものであること

厚生労働省労働基準局長の平成24年8月10日付施行通達(基発0810第2号)

とはいえ、①と②は、最初には「労働者側」が主張することが普通です。

なぜなら、期間の定めのある社員が、「期間の定めのない社員と労働条件が違う!」という裁判を求める場合、【様々な社員】のうち【どの(期間の定めのない)社員】と差があると主張するのか決めてもらわないと、裁判所にも誰と比べてよいかがわからないからです。そのため、まず原告側が、①業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度、②当該職務の内容及び配置の変更の範囲が自分と同じだと思う【期間の定めのない社員】を指定するなどの方法で、誰の「労働条件」と違うことが違法か(もちろん、特定の個人ではなく、「この職種の正社員」等の漠然とした主張になることはあり得ます。)を最初に主張することになります(「同じではない」と会社が思う場合には、会社が反論・反証等を行い、双方が主張と立証を重ねていくことになります。)。

これに対し、③その他の事情については…、当たり前ですが、原告にとっては、「①②以外に、自分と相手との間に差を設ける事情があるのかどうか」は、わかりませんし、それがないと思うからこそ裁判を起こしているはずです。そのため、③その他の事情は、会社側が先に主張立証を行うことが普通だろうと思います。

そうすると、本件の場合、①と②は同一ということがすでに裁判所によって認められていますので(前のブログの1(5))、後は、③の事情があるかどうか、それを考慮して労働条件の差が不合理と言えるかどうかについて、主に被告(会社)の主張と立証によって判断するということになると思います。

だとすれば、判決の書いていることは、当然のことを確認したものかもしれません。

(3)特段の事情

個人的には、仮に控訴されれば最も争われると思っていますし、変更の可能性があるとすればここ(と、上の1の最初で触れた「正規社員の就業規則の適否)ではないかと思っています。

本来は、この箇所で「定年後再雇用」という特殊性をどう考えるか、が検討されることとなるのでしょうが、本件の場合、前のブログでも書いた通り、【比較される期限の定めのない社員】自体が、そもそも長期雇用を強く予定した形態ではないように見え、職務の点でも、責任の点でも、定年後と違いがみられないようです。

これが通常の企業を舞台としての争いであれば、①60歳以降は役職・責任が異なるのではないかといった点が問題になるでしょうし、そのほかに、②60歳までの長期雇用を前提にした就労体系と、その後65歳までの5年間の勤務を念頭に置いた就労体系では、「長期間の雇用」に対する会社の期待が異なる(教育訓練や、各部署の経験を積ませること等によって)、などという主張がされるかと思うのですが、本判決ではこういった主張はなく、判断が示されていません。

そして、特段の事情の有無に関して判決が検討された3つの事情については、あまり重大に捉えるべきではないかな、と感じています。この辺りは、個々の裁判官によって評価も異なりうる気がしますし、対象となる企業が違えば、事情が変わってくる可能性もあるように思われるからです。

例えば、「賃金水準を新規採用の正社員よりも低く設定」したことについて判決では、

被告としては,定年退職者を再雇用して正社員と同じ業務に従事させるほうが,新規に正社員を雇用するよりも賃金コストを抑えることができるということになるから,被告における定年後再雇用制度は,賃金コスト圧縮の手段としての側面を有していると評価されてもやむを得ないものというべきである。

としているのですが、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律では65歳までの雇用継続措置を企業に義務付けていますので、行政法規的に「新規採用する」という選択の余地がない場合に新規採用と比べてよいのか幾分の躊躇は覚えないこともありません。また、新規採用社員の雇用条件が相当に低い企業の場合でも同じ判断要素が妥当するかというと、それはない気がしています。

いずれにせよこの事案だけの事例判断的な考慮要素と考えたほうが無難ではないかと思っています。

(4)まとめ

この判決は、地方裁判所の判決ですし、仮に控訴等された場合に、変更されるのかどうか、この内容がこのまま確定するのかどうかはわかりません。また、上の(2)でも触れた通り、通常の企業と異なり、正社員自体が当然に長期雇用を強く予定していると言いきれない就労体系にも見えますので、通常の企業に当然に同じ事情が妥当するかは、わからないところを残している気がします。

とはいえ、「こうした判決が出うる」ということを前提に、訴訟リスク等を避けるための行動をしている企業もあるようです。

報道を聞く限りですと、以下のようなやり方をしている企業はあるのかな、と思います。

① 65歳定年制への移行

まず、労働契約法20条は、「有期」と「無期」の差異を問題とするものですので、法律上は無期の社員同士の労働条件の相違は対象とならないとされています。そのため、65歳に定年を引き上げてしまうこと(60~65歳の社員も、無期としてしまうこと)が考えられているようです。

② 職務・責任等の限定

もう一つは、定年後の社員に支給する賃金に合わせ、それに見合った職務(勤務日数の限定、ワークシェアリングなど)とすること(今回の判決が出たことも考えると、賃金を下方修正しないのであれば、就業規則上は変更の合理性が認められる可能性もあると思われます。もっとも、実際にそうした処遇を行うときには、顧問弁護士等に相談された方がよいでしょう。)や、さらにすすんで定年後の社員の職務を他の社員とは異なる固有の職務としてしまうことが考えられているようです。この場合には、その職場に配置すること自体が、パワーハラスメントに当たると見られてしまうことのないように、注意が必要だろうと思います。

配置転換の範囲を正社員と異にしておくことは、可能であれば行っておいてもよいでしょう。ただし、正社員が実際にどの程度配置転換されているかという実情等も加味されて不合理性を判断されるかもしれません。

上のような認識を持ったのは、今年の5月ころ、とある銀行が定年を65歳に延長するとともに、60を超える社員について長年の経験を活かすためお客様相談室に配置する、という報道が見たような、おぼろげな記憶によります。

その銀行としては、各社員の経験を積極的に活かすと同時に、上記①②の点から、より労働契約法20条違反となる可能性の少ない体制を取ったものかな、と思いました(※7/5 以前は、報道で見た銀行名を記載していましたが、その後「その銀行ではそのような体制を取っていないため、報道の誤りではないか?」という弁護士の方もいらっしゃり、私自身が真偽を把握しているわけではありませんので、固有名詞を削除するとともに、この注記をさせていただきます。もともと「報道をみたようなおぼろげな記憶」という書き方に留めておりましたので、その余の部分については修正するまでの必要はないと判断しました。)。

こうした方法は、訴訟リスクをある程度抑えるかもしれませんが、経営・労務管理として最善かどうかは何とも言えません。高齢の方々により向いた仕事があった可能性もありますし、場合によってはそうした方の仕事へのモラル(士気)の問題もでてくるかもしれません。

本当は、もっと柔軟な方法を取った方がよいケースもあるとは思うのですが、もし専門家として聞かれたら、訴訟リスクがあれば訴訟リスクは告げざるを得ないのだろうと思いますね…。

なお、仮に何らかの対策をとる場合にも、高齢者にとって厳し過ぎない配慮をしてもらうことや、必要性についての十分な説明はしていただいた方がよいとは思いますが…。

2 定年後再雇用(高年齢者雇用確保措置)と「特段の事情」等

(1) 雇用雇用確保措置の場合、正社員時代と差があってはいけないか

そもそも、定年後再雇用(高年齢者雇用確保措置)は、平成12年に高年齢者等の雇用の安定等に関する法律において努力義務として設けられたものですが、これが【義務化】されたのは、平成16年6月11日の同法改正によるものです(平成18年4月1日施行)。

その法改正について議論がされた、「今後の高齢者雇用対策に関する研究会」の報告書である、「今後の高齢者雇用対策について~雇用と年金との接続を目指して~」には、「はじめに」の中に以下の記載があります。

少子高齢化の急速な進展により、生産年齢人口は2015年までに約840万人減少し、これに伴って労働力人口も減少することが見通されている。また、今後2007から2009年にかけて、いわゆる団塊の世代が60歳に達することとなる。

こうした状況の中、既に年金支給開始年齢は段階的に引き上げられつつあり、定額部分については2013年度までに、報酬比例部分については2025年度までに65歳に引き上げられる(女性については5年遅れで引き上げられる)予定である。

これに対し、現行の高年齢者雇用安定法では、60歳定年は義務化されているものの、65歳までの雇用の確保については努力義務とされており、実態としても、少なくとも65歳まで働ける場を確保する企業は全体の約70%となっているが、原則として希望者全員を対象として少なくとも65歳まで働ける場を確保する企業は全体の約30%となっている。また、中高年齢者を取り巻く雇用情勢は依然として厳しく、一旦離職するとその再就職は困難な状況にある。

一方で、諸外国と比較しても我が国高齢者の就労意欲は非常に高く、実態としても、60歳代前半の男性の労働力率は70%を超えている。

このような中で、雇用と年金との接続を強化することが喫緊の課題となっており、また、高い就労意欲を有する高齢者が長年培ってきた知識と経験を活かし、生き生きと活躍し続けることができるようにするためにも、意欲と能力のある限り年齢にかかわりなく働き続けることができるように環境整備を行うことが求められている。

さらに、これらの課題の解決を図ることは、若年労働力が大幅に減少する中で、高齢者が可能な限り社会の支え手としての役割を果たすこととなり、今後の我が国経済社会の活力の維持にも資することになると考えられる。

この記載を見るとわかるのですが、65歳までの高年齢者雇用確保措置は、厚生年金の支給年齢の繰り上げに対応するものとして導入された経緯があります。

そして、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律も、その目的について

第一条 この法律は、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進、高年齢者等の再就職の促進、定年退職者その他の高年齢退職者に対する就業の機会の確保等の措置を総合的に講じ、もつて高年齢者等の職業の安定その他福祉の増進を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。

としており、福祉目的もあることを認めています。

そして、同法において定年として義務化されているのは60歳であり(8条)、60歳から65歳までについては「高年齢者雇用確保措置」(9条)としてこれと区別されています。

第八条 事業主がその雇用する労働者の定年(以下単に「定年」という。)の定めをする場合には、当該定年は、六十歳を下回ることができない。ただし、当該事業主が雇用する労働者のうち、高年齢者が従事することが困難であると認められる業務として厚生労働省令で定める業務に従事している労働者については、この限りでない。

そして、この「高年齢者雇用確保措置」はあくまで行政法規における義務とされており、民事法的効力まではないとされ、これまでの裁判例でも、会社において【「高年齢者雇用確保措置」が定められておらず、定年を60歳としている場合】、60歳以降も当然に雇用が継続するとまではされていなかったと思います。

そうした趣旨を勘案すれば、

①労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度

②当該職務の内容及び配置の変更の範囲

が異ならない場合であっても、「60歳定年を採用しており、その定年後の雇用継続措置である」という理由により、一定の差異を設けることに合理性は認めてもよいのではないか。

個人的にはそう思っています。

1(4)で触れたように、「65歳定年」として同じ「期間の定めのない社員」となれば、60歳直前と、直後で就労条件を変えても、直ちに労働契約法20条違反にならないことを考え合わせると、期間の定めがある場合にだけ差が認められないのは、少し均衡を失する気もします。それは突き詰めれば、「【61歳から65歳の期間の定めのない社員】と比較したわけではない」という点に帰着してしまうのかもしれませんが…。

今回の判決も、「特段の事情」について「賃金水準を新規採用の正社員よりも低く設定」という事情を検討しているのは、そうした意識が幾分表れたものではないかと考えています(本件の事例の場合は、格差(主に賞与の点でしょうか?)が大きいかどうかや、そもそも正社員の賃金決定要素に「長期雇用」が考慮されている度合いが限定的である点をどう評価するかでしょうか。いずれにせよ、第1審では、双方の主張も判決の認定事実も、表層的なところにとどまりますので、判断しかねるところは残りますね…)。

なお、そうした【一定の差異】を認める場合には、「仮にその企業において、定年後再雇用ではない60歳以降の社員がいた場合の、その社員との均衡」をどう考えるかは、問題となりうる余地を残すのかな、と思っています。そうしたケースは多くはないと思っていますが…。

(2)不法行為(予備的主張)について

本判決では、定年後の社員=嘱託社員の就業規則を違法無効としたうえで、正社員の就業規則の適用を認めた(前の記事の争点⑤)ために、「違法の程度」は直接的には問題になりませんでした。

ただ、正社員の就業規則の適用を認めるかについては、裁判官によっても判断が異なる可能性はあるかもしれないと思いますし、違う会社の違う就業規則であれば、違う結論になることもあり得ます。また、現在「同一労働同一賃金の実現に向けた検討会」で議論されているような柔軟な解決をも視野に入れると、安易に正社員の就業規則と同じとしてしまって良いかどうかは、少し躊躇を覚えます。

ここでもし、正社員の就業規則を適用できないと判断されれば、不法行為(予備的主張)が問題となります。

そうした場合についても少し。

本判決にみられる被告側の定年後再雇用の方法は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の平成16年改正の時点であれば、違法とは呼べなかったであろうものとなります。

その後、平成24年には現行の労働契約法20条が定められましたが、幾度か引用しているその指針の記載

エ 法第20条の「労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度」 は、労働者が従事している業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度を、 「当該職務の内容及び配置の変更の範囲」は、今後の見込みも含め、転勤、昇進といった人事異動や本人の役割の変化等(配置の変更を伴わない職務の内容の変更を含む。)の有無や範囲を指すものであること。「そ の他の事情」は、合理的な労使の慣行などの諸事情が想定されるものであること。例えば、定年後に有期労働契約で継続雇用された労働者の労働条件が定年前の他の無期契約労働者の労働条件と相違することについては、定年の前後で職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲等が変更されることが一般的であることを考慮すれば、特段の事情がない限り不合理と認められないと解されるものであること。

は、「定年の前後で職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲等が変更され」ていれば不合理ではないのではないか、ということはわかるのですが、他方で、そうした変更がなかった場合に当然に不合理となるのかは、明確でないようにも思えます。

そして、「行政指導」において、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律9条(以下の引用参照)の均衡処遇については、労働局が事業主に対する報告徴収・助言・指導・勧告を行い(罰則あり)、それに従わない場合に事業主名の公表も可能とされているのに対し、労働契約法20条については、こうした行政指導がされていなかったという経緯があります(第1回同一労働同一賃金の実現に向けた検討会厚生労働省提出資料3頁・8頁)。

第九条 事業主は、職務の内容が当該事業所に雇用される通常の労働者と同一の短時間労働者(第十一条第一項において「職務内容同一短時間労働者」という。)であって、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されると見込まれるもの(次条及び同項において「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」という。)については、短時間労働者であることを理由として、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的取扱いをしてはならない。

こうした点を考えると、平成24年以前は公序違反ではないとして、全体で慰謝料の限度で賠償を認めるという考え方もありうるかもしれません。

これは、男性を基幹要員として採用・育成・処遇し、女性を補助的要員として採用・育成・処遇する男女別雇用管理(いわゆる「男女別コース制」)について、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律で「採用・配置・昇進」の均等取扱いが努力義務とされていた時期については公序に反するとはいえないとし、「採用・配置・昇進」差別が禁止された平成9年改正以降は公序違反とするものの慰謝料請求の限度で賠償を認めるという扱いと、同じような考え方ということになります。

また、判決が「賃金水準を新規採用の正社員よりも低く設定」したことを理由の一つとしていることからすれば、「少なくとも新規採用の正社員より低い部分は不合理であり違法」等の結論も、まったくないとは言えなかったのかもしれません。

ただ、「不法行為」として損害賠償と認めるという構成は、結局、【今後その社員の就労条件がどうなるのか】が不明確のままとなるため、雇用関係が継続している社員を対象にする場合、裁判所としても躊躇が残るだろうと思います。

たとえば、中間判決で「違法」を宣言した後に(慰謝料を決める前に)和解勧告をする、ということも考えられますが(同一労働同一賃金の実現に向けた検討会で議論されているガイドラインなども、そうした形であれば活かす余地があるか、かえって難しいか…そこまではわからないのですが。)、現在裁判所に処理が求められている事件数等からすると、なかなかそこまでは難しいのかもしれませんね…。

3 その他、今後生じうる問題

そのほか、判決を読んでいて気になったのは以下の点です。

(1)計算しなおすと【もらい過ぎ】となっていた労働者がいたら?

正社員時代との格差からすれば、本件の会社ではおそらく【ない】と思うので、あくまで「今後そうした事案が生じたらどうするか」という問題なのですが…。

本件のように「正社員よりも定年後の嘱託社員の歩合給の方が歩合の掛け率が高い」賃金制度を定めてしまった場合、もし、その賃金制度の下で【正社員として計算しなおすよりも高額の賃金を受け取っていた労働者】がいた場合、【差額を返還するのか】というのは…、実は問題になりうる気がしました。

不法行為=損害賠償構成ならばともかく、契約法構成とすると、差額返還をしなければならないということになりかねない気がしますね…。

(2)「高年齢雇用継続給付金」をもらっていたら?

以前のブログで少し「気にしている」と書いた「高年齢雇用継続給付金」を受給していたかどうかですが、判決文を読んでも、原告の皆さんがこれを受給していたのかどうかはわかりませんでした。

仮に受給されていた場合、少なくとも本判決のように契約法構成で認容判決が出た場合には、過去にいただいた給付金は返還しないといけないのだろうと思います。

これが、不法行為だったらどうなるかは…ちょっと、分からないところを残しますね…。

(3)差別の解消法には、幾通りかありうるかも…

本判決が、正社員の就業規則を適用したので、この点は問題にならなかったのですが…。

おそらく、収益的には問題がないにしろ、被告側にとって、バラセメント車の台数が限られている以上は(常時相当程度の余剰車両がある状態であれば別ですが)、定年後の高齢者雇用を認めることで、その分新規採用者(若者)の就労は制約されることになる気もします。

そうした場合、仮に本件と同じ差別があるという判断であったとしても、その解決方法として、高齢者についてはワークシェアリングで車両を使用してもらい(各就労日の労働条件は正社員に準ずるとしても)、それにより余剰車両を作り出して、若年者の雇用をすすめて、企業内の人員構成の平均化をし、企業の存続を図るということも、それほど不合理なこととは思われません。

そうした余地を残さなくてよかったかは、すこし悩ましいと思っています。(他方で、そうした場合に企業が極端な労働条件を設定することもありうるため、どうするかなのですが…)。

4 おわりに

結局、私自身、①労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度、②当該職務の内容及び配置の変更の範囲に差が無くても、60歳定年が採用され、その係属雇用確保措置として継続勤務している場合には、一定程度労働条件が下がってもよいのではないかと思ってはいるものの、それに関する詳しい事情等が第1審では明らかになっていないように思われることから、これ以上についてはちょっと書けませんでした。

ただ、本件の事例では、定年後の再雇用者について、定額給を下げるとともに、正社員よりも歩合給の掛け率を大きくしており、結果として定年後再雇用者の方が正社員よりも不安定な賃金となってしまっているようです。

それが不当か、不合理かは、事情によるとは思いますが、「賃金総額で見ればそれほど下げていない」という主張をするのであれば、歩合給の掛け率については正規社員と同じ程度にしてほしかった(その分固定給としてほしかった)気持ちは、少し残るでしょうか。

原告側が裁判に訴えた気持ちも分からないでもない事案です。

しかしながら、いまだ地方裁判所の段階であるにもかかわらず、判決文が公表されないまま断定的な報道が先行したこと等の事情もあり、労使双方に混乱を招いてしまっているのではないか、それにより、労働者も使用者も不利益を受けてしまわないかが、どうしても気になってしまうところです。

もし控訴されているのであれば、控訴審の判断でも様々な検討をしていただけると助かりますし、現在議論がされている「同一労働同一賃金の実現に向けた検討会」などで、何かしらの方向性が示されればよいのですが…。

こうした問題については、「正解」というものがあるのかどうか、いつも悩んでしまいますね。

いろいろな人がこの機会に意見を言ってくださるといいな、と思います。

※ 6/28、7/1 (その2)に争点⑤を加えたこともあり、言い回しや、表現を含めて少し修正しました。わかりにくい書きぶりで、すみません。

※ 7/1 この裁判では、JILPTが平成25年に行った高年齢者雇用についての調査結果について、当事者の主張や判決理由の中で触れられています。今回ふたたび、JILPTで高年齢者の雇用についての調査が行われたことを、6月30日のプレスリリースで知りましたので、それについて、簡単に以下で書いてみました。関心のある方はどうぞ(こちらは短いです^^;)。

yokohamabalance.hatenablog.com

※ 7/2 「定年後再雇用で有期雇用にしてしまうと差を設けるのがダメになり,逆に65歳まで期間の定めのない雇用にしてしまうと差があってもいいというのはおかしいのでは?」ということを突き詰めて考えると,どうなるのか。思いつきを書いてみました。関心のある方はどうぞ…。

yokohamabalance.hatenablog.com

※ 7/20 7/2に書いた「違和感を覚える問題」を、【法律的に構成】すると、どういった話なのか、少し考えを進めてみました。